Новая песня

Мы с Костей уже давно дрейфовали в разные стороны — но всё никак не могли окончательно разойтись. Иногда я звал его на концерты седеющих рокеров, которых мы когда-то слушали, на сходки давних знакомых, показы старых фильмов — обычно он находил веский повод отказаться. Костя в ответ скидывал мне непонятные мемы, странные видео и советовал книги, которые я каждый раз обещался прочесть, но ни разу не открывал. Виделись мы, дай бог, раза три за год.

Каждый ноябрь, незадолго до своего дня рождения, он менялся к худшему: выискивал мелкие морщины на лбу, беспокойно трогал залысины и в очередной раз подводил итоги жизни. Тогда он звонил мне — потому что когда-то мы бегали по одной детской площадке, делили пополам парту. Потому что наши мамы, стоило нам в детстве опоздать на ужин, в панике звонили друг другу. Так было и в этот раз, а я снова почему-то к нему поехал.

Пройдя пять пролётов по тёмному подъезду, я без труда нашёл нужную дверь, уже открытую. На пороге стоял мой лучший друг. Вернее, тот, кто им когда-то был.

— Я к тебе до десяти — планы на вечер, — соврал я с порога, вешая пальто подальше от Костиных вещей.

— Эх, а я думал, останешься на ночь, — вздохнул он, когда я уже хозяйничал на кухне.

Его квартиру я знал как свои пять пальцев: вот на этой полке стоит чай, в дальнем углу — сахар. Сладкое, скорее всего, он опять забыл купить, но в холодильнике стоит банка старого мёда. Ещё лучше я знал Костину жизнь — ведь в ней перемены случались куда реже.

У него есть компьютер. Иногда появляется какая-то работа. В тумбочке лежит, с каждым месяцем пустея, конверт с наличными — мамины похоронные.

Бывает, что в квартире заводятся женщины. Все они уходят, не в силах дотащить Костю до ЗАГСа. После них остаются какие-то мелочи: новые, без бурого налёта, кружки, простыни с цветами, полупустые упаковки шампуней.

Частенько заходят собутыльники: прожигают сигаретами клеёнку на столе, бьют тарелки, оставляют на ковре винные пятна. Они норовят затащить Костю на дно: в тюрьму, в ночлежку для бездомных, на кирпичный завод в горном ауле — но спиться окончательно у него всё никак не выходит. Так он и существует — в совсем не золотой середине.

— Я хотел с тобой поговорить. Извини, к чаю ничего не купил… — начал он, ставя на стол банку мёда и тарелку с кусками хлеба.

— Да, это понятно. Ну, я тебя слушаю, — ответил я, усаживаясь на расшатанный стул.

— Честно, даже не знаю, с чего начать. В общем...

И я отключился, уйдя в свои мысли. Костя жужжал на фоне, а я лишь иногда кивал.

Его монологи чем-то напоминали джаз — чистая импровизация, которая волшебным образом складывалась в знакомый мотив. В рассказах менялись имена, даты, мелкие детали, но суть сводилась к одной и той же песне: и мир жесток, и бабы дуры, и мать холодная была.

Помню, первые несколько ноябрей я пытался давать ему советы, но вскоре понял, что тоже становлюсь джазменом. И тогда я стал просто кивать, потягивать чай и ёрзать на месте, думая о чём-то своём.

— …и он мне такое говорит! Нет, ну ты представляешь...

— Ага…

Зачем я вообще к нему хожу? Помочь я ему не смогу — да и вряд ли он этого хочет. Видимся мы нечасто, общих интересов почти не осталось. Неужели потому, что я одиннадцать лет списывал у него домашку?

— …а на днях почему-то Катю вспомнил…

— Угу, ну даёшь.

Может, потому что он когда-то уступил мне девушку? Так я и сам бы отбил, если бы захотел.

— …и лет пять назад я впервые…

Так прошёл час, потом ещё один. Чаю я выпил столько, что заменил им всю воду в организме. Сидеть на месте было уже невыносимо, голова болела и, казалось, скоро свалится с уставшей от кивков шеи.

— Угу… Да? А! — повторял я в надежде, что Костя закончит этот непрошеный психостриптиз. Но тот всё оголял да оголял душу, крутил её, показывая со всех сторон, ставил в неописуемые позы. И с каждым его словом я всё сильнее ёрзал на стуле, придумывая повод уйти пораньше. И вот, когда сил моих больше не было, он подытожил:

— Вот поэтому я и решил уйти в монастырь.

Это был даже не новый аккорд, а восьмая нота.

На пару минут повисла неловкая пауза — Костя ждал ответа, а я заново учился говорить. Хотелось спросить, почему, но это было неловко — он ведь уже всё рассказал, а я прослушал.

— Ты шутишь, да? — наконец нашёлся я.

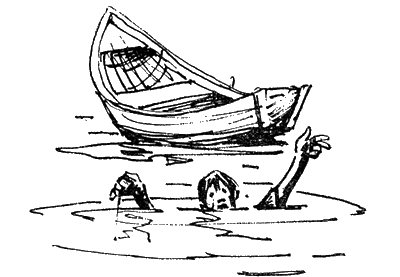

— Мне не до шуток. Завтра отдам ключи от квартиры — и отчаливаю.

— Это… как-то резко. Ну, если ты всё уже обдумал...

— Спасибо, что выслушал и не стал отговаривать, — прервал он. — Кстати, уже десять — пора прощаться.

Только на улице я перестал удивляться — вспомнились другие Костины громкие заявления. Например, как он четыре года подряд собирался отчисляться из института. Или как всё время хотел записаться в качалку. Научиться играть на гитаре. Переехать. Стало ясно, что уход в монастырь — это старая песня на новый лад. А значит, в следующем ноябре я снова займу своё место на неудобном старом стуле.

Но он не возвращался. Удалил все соцсети и выкинул симку. Впервые за чёрт знает сколько лет я встретил Новый год без его неуклюжего поздравления. Весной, сам не знаю зачем, постучался в его квартиру. Дверь открыл молодой парень в перепачканном краской комбинезоне.

— Мы уже заканчиваем, — ответил он на мои расспросы, — повозиться пришлось, конечно, — всё ж под замену пошло…

А в ноябре, сам не знаю почему, я вдруг ощутил, как мне не хватает наших вечеров с крепким чаем и горьким нытьём. Казалось, будто с Костей исчезла не самая приятная, но важная часть моей жизни.

Когда-то в нашей области было много монастырей, но лишь один смог пережить все потрясения прошлого века. В старой церквушке толпились богомольцы из города: калеки, многодетные семейства, несчастные женщины за сорок. Я чувствовал себя, будто браконьер, забредший в заповедник. Бегая глазами, я пытался рассмотреть в толпе знакомое лицо, но натыкался только на колючие взгляды старух.

Уже после службы я подошёл к самому бородатому из людей в чёрном — наверное, он и был тут начальником.

— Как вы говорите? Сычёв? Конечно, знаю! Лет пять уже к нам ездил на недельку-другую. В прошлом году стал послушником. Принял постриг и уехал, — рассказывал главмонах.

— Что? Он и раньше у вас бывал? Куда уехал?

Бородач ехидно усмехнулся:

— Узнаете, если Богу будет угодно, — и быстро зашагал в сторону трапезной.

Ноябри, все как один невыносимые, полетели один за другим.

— Что с Костей? — спрашивали общие знакомые.

— А друг-то твой, Костя — давно ты про него не говорил, — сказала как-то мать.

— А Костю чего не взял? Вы же с ним всегда не разлей вода были? — спросила математичка на встрече одноклассников.

— Да как-то… разнесло нас. Давно не виделись уже.

И тут Федька — тот самый бывший противный мальчишка, ябеда и плакса, ставший уважаемым, но таким же противным взрослым, — Федька засмеялся:

— А я вот знаю! Он, можно сказать, звезда теперь.

И с этими словами вытащил из портфеля газету «Православное слово»:

— Взял как-то у тёщи, в сортире почитать, а там такой сюрприз на пятой странице.

На развороте, между рубриками «Православные знакомства» и «Постные рецепты», была втиснута заметка о жизни нового монастыря в каком-то таёжном автономном округе. Фото: бородатый монах на фоне покосившейся деревянной кельи. С большим трудом в нём угадывался Костя.

«Мой путь к Богу был трудным, — цитировала его газета, — но именно Он всегда слушал меня. Даже когда я сам себя не слышал».

Я не верил своим глазам: Костя, который ещё вчера не мог найти силы для похода в магазин, теперь всерьёз рассуждал о спасении души.

Весь вечер только и говорили, что о Косте. Куцую заметку перечитали, кажется, раз десять.

— Ну и напел он им, а? — смеялся Федька. — Мог бы и про тебя хоть слово вставить!

Под шумок я выскользнул на улицу и зашагал к дому, пытаясь вспомнить наши с Костей беседы. За последние годы он столько говорил о плохом здоровье, надоевшей работе, гадких соседях — но ни слова о вере. И всё-таки одна мысль не давала мне покоя — может, именно эти слова я и не мог расслышать?