История болезни

Приём хирурга или приближение к точке невозврата

Друзья, вот я и приближаюсь к моменту, когда уже не будет пути назад.

Начало истории можно почитать в моих ранних постах:

Оказывается, не страшно

Операции будет две

Гнатолог откладывается

А сейчас я просто пытаюсь принять, что операция близка и неизбежна. Хотя, что я говорю, "избежна", но мне же и потом страдать.

Так вот, приём и осмотр у хирурга не занял много времени, но подарил массу эмоций (ужаса).

Моя верхняя челюсть узкая, неправильно сформированная и исправить её без ЧЛХ невозможно. Для этого сначала мне установят дистрактор (расширитель) на небо верхней челюсти, предварительно надпилив её со всех сторон. Затем будут раскручивать на 1мм в день. И после достижения нужного расширения (дырки меж костей) установят брекеты. Таким образом я стану немного киборгом))

С Дистрактором я буду ходить несколько месяцев, фиксируя расширение, а снаружи челюсть будут стягивать брекеты для формирования правильного зубного ряда.

Ах да, ещё же удаление одновременно всех восьмёрок плюсом к операции (или становление истории, как я стану питаться одним пюре да жидкостью).

Страшно? - да. Дорого? - да. Хочется повернуть назад? - да.

Но здоровье важнее.

Операция должна быть в ближайший месяц. Надеюсь на лучшее, набираюсь смелости, продолжение следует)

Беда пришла откуда не ждали. Женская история болезни

Всем привет. Хочу написать о своей истории болезни. Больше для себя, наверное. Но если кто даст совет, не буду против.

Итак, мне 41 только исполнился и... вдруг задержка. Тесты отрицательные. Месяц прошёл, два - тишина. Делаю тесты, жду. Молчу, никому не говорю. Зачем портить Новый год и каникулы своими проблемами?

В конце января пришли, родимые, красные дни календаря. Но! Прошла неделя, две. А они не кончаются. Меня уже качает, вся бледная. Тут я поняла, что это уже не шутки. Врач в женской консультации срочно в больницу направление дала.

Я больниц не боюсь, у меня мама медик. Пошла к ней сдаваться, она меня к хорошему врачу посоветовала. Всё (оперативное выскабливание) прошло быстро. Но, то из-за чего я все это пишу - было впереди.

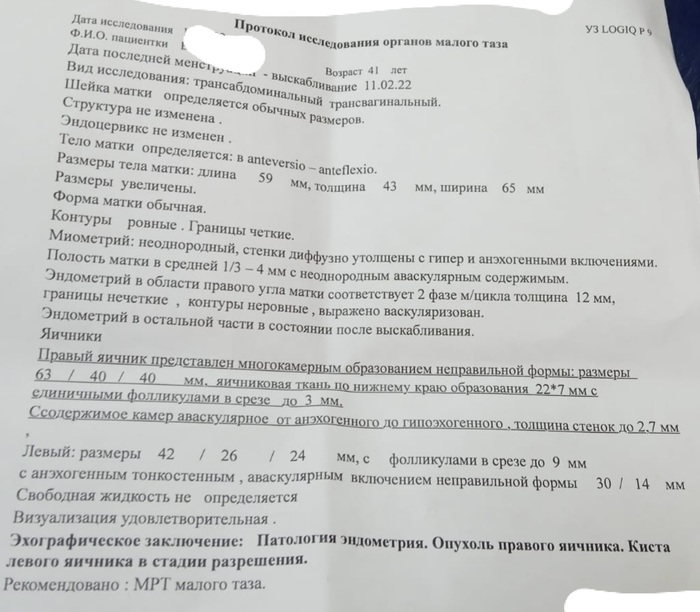

Сделали УЗИ. Врач около часа все высматривал и перемерЯл и заново пересматривал, чем поверг меня в нервозность. Да и больно уже было.

Как итог. Опухоли или кисты обоих яичников. Патология эндометрия тела матки. И рекомендует МРТ. Подозрения нехорошие.... По гистологии: железисто-кистозная гиперплазия эндометрия, это предрак???

Сейчас прошёл уже почти месяц. А этих Дней опять нет. Опять задержка. А контроль узи и мрт надо после возобновления цикла делать. Я боюсь, что пока ждём возобновления цикла ситуация ухудшится. Живот постоянно ноет, болит.

Врач говорит, если так и будет продолжаться, то надо убирать все женские органы. Страшно. Может есть те, у кого похожая ситуация?

Вот, просто выговорилась.

Мерещится запах сигарет

В последнее время постоянно ощущаю фантомный сигаретный запах. Сигареты не люблю, запах неприятен, поэтому данный факт очень бесит. Дома, на работе, в рабочей машине, в своей машине - всегда будто накурено. И это только у меня - другие люди рядом ничего не чувствуют. Сам не курю, в семье никто не курит. Максимум на работе коллеги ходят покурить на перерыве, всё.

Ковидом болел в ноябре 2020, фантомный запах появился несколько месяцев назад. У кого было, как решили проблему?

Продолжение поста «История одного дежурства»1

- Звали, Максим Олегович? – повторил ангел фразу, после которой недавно исчез бравый Артур.

- А звал, Юленька, как же. Вот, полюбуйся, - и Игнатович жестом фокусника, успешно завершившего очередной иллюзион, указал на съежившегося на диване меня. – Ты фельдшера просила себе? Вот, кхм… сам пришел, даже искать не пришлось.

Ангел коротко посмотрел на меня и отвел взгляд.

- Снова учить? – тяжело спросила она, и сердце мое тут же сжалось и заполнилось жгучим ядом страха.

- Учи, учи, - благосклонно кивнул Максим Олегович, словно не замечая сведенных досадой тонких бровей (глаза, ах, ах!) и нервно сжатых тонких пальцев. – Тебя ведь тоже когда-то… учили, верно?

Названный Юленькой ангел на миг сморщился, утратив все свое очарование, потом вдруг вспыхнул:

- Я же просила, Максим Олегович, просила…

«Угум-гум-гум», - бились в моей голове раскатистой бронзой тяжелые колокола, и я нервно мял свои пальцы, стараясь сплести из них нечто невообразимое. В один миг, казалось, вся моя прошлая никчемная жизнь разлилась своими тусклыми, бледными и отталкивающими красками перед глазами, зашипела змеей и забила сотнями крыл; я словно новым, детским невинным взглядом увидел всю ее горечь и отталкивающую кислую гнусь, и лишь одна мысль, назойливая, как муха в тесной комнате, снова и снова металась по кругу:

«Не возьмут, не возьмут, не возьмут, не возь…»

- Вот и хорошо, - ударил благовест голоса заведующего, и мысль та с тонким предсмертным писком упала и растаяла. – Значит, послезавтра он уже в смене. Пишите заявление, молодой человек!

«О, Господи! Заявление!», - почему-то испугался я, от испуга почти утратив человеческий облик. Поднял голову – и забыл об этом, потому что ангел мой снова сиял, и даже смотрел на меня благосклоннее.

- А послезавтра, значит…

Ангел протянул мне свою тонкую руку с изящными, словно из слоновой кости вырезанными, пальцами, и оказался женщиной:

- Юлия Каплина. Ваш врач. Будем работать вместе.

Кажется, я назвал свое имя. Кажется, даже смог пожать ее ладонь, не сгорев от стыда и от сознания постыдности своего стыда, кажется, даже что-то произнес, на редкость нелепое, льстивое и, возможно, отдающее дворовой пошлостью. Кажется, даже попрощался, когда она ушла. Я был в тумане, и туман тот был серым.

На тесном столе Игнатовича меня ждал желтый лист писчей бумаги и шариковая ручка, и она словно приглашала меня.

Я написал заявление.

- Будет трудно, - кивнул Максим Олегович. – Не скрою. Трудно будет, Игорь Николаевич. Работа такая.

- Я… просто Игорь меня зовите.

Очки заведующего полыхнули уже почти что погасшим дьявольским блеском, а он осклабился, как сытый кот.

- Вот поработаете с годик – буду звать. И никак иначе.

«Он – коварный человек», - думал я, а Игнатович внезапно кивнул, словно соглашался с этой мыслью.

- Ступайте в отдел кадров.

На прощание он сделал мне ручкой и углубился в бумаги.

Я посмотрел на кота – не подмигнет ли на этот раз. Кот не подмигнул, а снова зевнул, обвился хвостом и заснул.

- Что же это, что же… - бормотал я, выходя через некоторое время из узкой каморки, забитой тюками и свертками (добрая душа – сестра-хозяйка – почти безропотно провела полчаса на стеллажах, разыскивая форму моих размеров). – Ну, фигура… да, фигура… ну, глаза… но кой черт, что я, в самом деле-то, как мальчишка?

Сказав, я испуганно огляделся. Но коридор подстанции был пуст, и лишь гудела над головой галогеновая лампа, слегка подергиваясь в такт своему гулу. Прохладный сквозняк тянулся, вьюном огибая угол коридора, и нес он в себе странные запахи, так непохожие на все прежние, которые ассоциировались у меня с работой – запах какого-то антисептика, запах нагретой вощеной бумаги, запах мокрого пола и, неожиданно, клубничного варенья. Была и хлорка, но почему-то в первый раз за все время этот дерущий ноздри аромат не вызвал у меня привычной тошноты. Где-то резко и часто, как автоматные выстрелы, взметались и опадали трели телефонов диспетчерской, с ними шипяще спорила рация, а с улицы доносилось хлопанье дверей машин, щебет птиц и азартные голоса водителей, играющих в карты под навесом.

- Пусть как мальчишка, - упрямо сказал я. – Пусть. Пусть грешен и пил, и пусть была гитара, и портвейн, и гнусные рожи каждую ночь были... Но я пришел, и теперь этот мир – мой. И этот мир…

… принял меня через три дня, которые я провел в жуткой тревоге, вздрагивая от каждого звонка, каждого стука в дверь, в ожидании, что сейчас услышу в трубке вкрадчивый голос дьявольского Игнатовича или увижу в дверях Артура, который хитро шевельнет усами, подмигнет мне и скажет: «Извини, друг, но … сам понимаешь. Куда тебе – без опыта-то?». А может, это будет не Игнатович и не бравый Артур, может, вспрыгнет в темноте на подоконник рыжий кот Подлиза, сжимая в пушистой лапе мое смятое, подранное когтями заявление и скажет мне человеческим голосом (почему-то мне все же представлялся голос заведующего), что доктор Юлия отреклась, и нет мне места там, где работают ангелы с пепельно-золотыми волосами… Я просыпался в поту, комкал подушку и бегал пить мутную воду из-под крана в общую кухню, тревожа спящего в коридоре на раскладушке соседа (того самого).

Но никто не позвонил, не пришел, не вспрыгнул на подоконник и не отрекся. В тот же день, который мне назначил Игнатович, я был уже собран, подтянут, и без конца отряхивал много раз стираную рубашку и брюки, последние из тех, которые не побывали в моих прошлых приключениях, и которые я долго и старательно наглаживал, добиваясь бритвенной остроты стрелок. Мои туфли, хоть и потертые, сияли кремом и даже приобрели некоторый шик, который через некоторое время показался мне лишним, стал стеснять, и я даже пошлепал ногами по пыли, чтобы это сияние умерить.

Врач Юлия, снова сменившая наряд (на этот раз это была салатно-зеленая форма), бегло взглянула на меня, нахмурилась и кивнула мне на дверь машины. Я кинулся было, и тут сообразил, что дверь эта – не та. Оплошность допущена, и вновь щеки мои стали красными. Оказалось, и мне это уж после растолковал водитель Николай, тихий, мощный, с сальными редкими волосами и грустными глазами вдовца, что врач, как главный в бригаде, всегда сидит впереди. Как бы то ни было, я увял, и оказался в салоне нашей санитарной машины. Благословенное место! Словно очарованный, я водил руками по мокрой от гипохлорита клеенке, закрывающей дерматин носилок, по скользкой пластмассе панелей, по выпуклостям дефибриллятора, по гибкой резине шлангов аппарата искусственной вентиляции легких, даже по бугристой стали переборки, отделяющей от меня моего врача, и шептал под нос: «Этот мир – мой». Забылся и конфуз с окаянной дверью, забылся страх, забылся подоконник и сатанинский заведующий, все забылось, осталась лишь эта машина, и стук колес носилок о пандус, и легкий перезвон флаконов с растворами в укладке.

Перед первым же вызовом мне был учинен форменный допрос, без пристрастия, но с дотошным выяснением, много ли я знаю и умею. Сказать, что знания мои давно истлели, я, разумеется, сил в себе не нашел, и я отводил глаза, пытаясь отвечать ангелу так, чтобы не быть уличенным во лжи немедля: на вопрос, умею ли я пунктировать вены и ставить периферические катетеры (само слово «катетер» мне казалось чужим и колючим) я уклончиво бормотал, что, мол, меня учили, да, и что если надо, то – конечно. Юлию это не удовлетворяло, и пока мы ехали куда-то, она вновь, полуобернувшись, задавала вопросы про знание оборудования, алгоритмов оказания помощи, тактики ведения и еще черт знает чего… и мне приходилось выкручиваться, стараясь не смотреть на ее профиль в узком окне переборки, тонко очерченный падающим светом, и было мне снова горько и гадко, как тогда, когда я врал родителям, обещая, что больше ни-ни, никаких друзей, портвейна и сигаретного дыма столбом в чужих равнодушных комнатах. Ангел выглядел все больше раздосадованным, и я все больше и больше падал духом. Насмешники-боги щадили меня весь этот длинный день, мне не приходилось делать ничего из того, о чем меня так настойчиво выспрашивала моя врач, и от того я все больше и больше мрачнел, почти уже ненавидя Игнатовича и его это предательское «освоитесь», заставившее меня впиться жалом шариковой ручки в писчую бумагу и подписать себе приговор. Ну ладно, гневно говорил себе я, пусть пока что сплошная поликлиника, жалобы на бумагу, таблетка – в рот, доброе слово вдогонку, а дальше-то, дальше? Юлия ловко и с тактом расправляется с очередным вызовом, а я лишь хожу следом, все больше начиная сознавать свою ненужность и тонуть в ней.

Ночь выскочила как-то неожиданно, боком, словно крыса из водосточной трубы, и сверчки возвестили ей свою шумную хвалу изо всех щелей. Ах, майская ночь… разве дано кому достойно воспеть твою пьянящую, щемящую душу красоту? Россыпь крупной звездной крошки куполом на темно-синем небе? Пряный аромат уставших цветов, дремотно сложивших лепестки? Теплый ветер, полный нагретой пыли, в который то и дело вкрадывается прохладная струя, ласковой ладонью проводящая по мокрой от пота коже? Огромную желтую луну, запутавшуюся в ветвях платанов? Неясную тоску и томление в груди при одном взгляде на разлитое лунное серебро на ветвях, листьях, искрящемся асфальте, зеркальных лужах? Луна, луна… богиня ночи… богиня, лишающая покоя и сна, как же часто ты меня звала, когда в глазах плескалась пьяная муть, а душу грызла горечь, обида и глухая ненависть, гладила призрачными пальцами подоконник и уверяла серебристо, что все, что мне нужно – это лишь сделать шаг, раскинув руки, и лунная дорога примет меня…

Но не пошел я по той дороге, и теперь она льется с неба не для меня, а моя дорога – иная, и уж далеко не из серебра.

- Едем, - бросила мне хмурая Юлия вместе с белым прямоугольником карты вызова. Карту я поймал, бережно свернул и спрятал в нагрудный карман.

Дорога постелилась под ноги, была она черна и непроглядна. Чернели и стены домов, окружавших нас, светили глазами окон, угрожающе, сурово…

«Сейчас будет… ну, к примеру, инфаркт с кардиогенным», - тоскливо думал я. «Или инсульт с комой… или еще какая-нибудь дрянь, названия которой я даже не вспомню, и начнется, и покатится, и будет ангел мой чернее, чем эта ночь, глядя, как я беспомощно шарю руками по распахнутому оранжевому ящику, не зная, за что хвататься… А, хотя и к лучшему это – с утра пойду к хитрому Игнатовичу, возьму его за отвороты его крахмаленного халата и вытрясу его хитрую душу… впрочем, нет, не буду я вытрясать из него душу, нет у него души, просто порву свое заявление, или напишу другое. И не будет больше этой дороги, этого скрипучего кресла подо мной, и подернется пепельным дымом силуэт Юлии в окошке переборки, и… ну а там посмотрим».

Так я малодушничал, пока машина, раскачиваясь, останавливалась, фыркала и отплевывалась выхлопной трубой, роняя бензиновые капли в сверкающие лужи. Я не хотел уходить из этого мира, который так коварно впустил меня, но впустив – не собирался удерживать. Ведь я уже был очарован и пьян этой майской ночью, темнотой подъезда, гулким звуком наших шагов, легкими прикосновениями плеча Юлии, шедшей чуть поодаль, но все же рядом…

Нас встретил некий юркий, с ежиком черных волос и подлыми, скользящими глазами, в которых стояла ядовитая влага. Помню, как заскакали, запрыгали по подъездному колодцу злые, матерные слова:

- … ать…. ать! Задушу, если сейчас не спасете! Ах… сука!

В той квартире было скверно. Горела лампа, с которой (я невольно передернулся) был грубо сорван абажур, и плясали черные дьяволы теней на стенах. Прогоркло и резко пахло уборной, кислым борщом и, почему-то, горелым чадом резины. Юркий метнулся мимо, вновь возник, и заскрежетали его зубы, выплевывая привычное:

- Твари!!

В воздух взметнулся кулак с обкусанными плоскими ногтями, и тогда, словно в пелене, я положил руку на плечо моего херувима, отстранил и сильно толкнул юркого в грудь. Тени затряслись, вытянулись, и задрожали. Я толкнул еще раз, и сильнее, потом сгреб его тщедушное тело и пообещал:

- Убью сукиного сына. На куски, кур-ва.

Кажется, добавил что-то еще, и юркий, прянув во тьму подъезда, растаял в ней, и я тут же забыл о нем. На полу лежал больной, а на коленях рядом с ним стояла Юлия. Больной был плох, и даже очень плох, и самое плохое было в том, что мы, возможно, уже опоздали. Он вяло сучил ногами, хрипло и очень неровно дышал, оплевывая тощую впалую грудь белой пенистой слюной, а его губы уже наливались густым синим, как спелые сливы. Черной змеей тянулась по его запястью вялая кровь, точившаяся из раны локтевого сгиба, украшенного лиловыми кровоподтеками и бурыми язвами… ах, хотел бы я сказать, что не видел этого никогда, но – видел, видел. В той пустой жизни, которую я проживал ранее, было и такое. И звали меня тогда, мутно и радостно, приветствуя мой приход в очередную квартиру – «вмазчик». Наверное, поэтому я и забыл про все свои страхи – слишком уж знакомая была картина. И юркий этот подлый, что был изгнан – не первый в моей жизни. С такими людьми я умел общаться, даже лучше – чем с ангелами вроде Юлии. Так-то…

Дальше как-то все закрутилось – распахнул свою, пахнущую спиртом и парами хлора, оранжевую пасть терапевтический ящик, затрещала разрываемая обертка на шприце, прочь улетел «носик» ампулы с налоксоном, коричневой лентой обвился вокруг тощей руки резиновый жгут. И наступила катастрофа.

- Нет их, - сказала Юлия, бледная, с некрасивым румянцем на щеке.

- Простите?

- Вен нет. Нигде нет. Со стажем уже… гаденыш.

Больной дышал все хуже, и синева все гуще обступала его лицо. Я такое видел, и не раз. Видел однажды, как все заканчивается, а заканчивается следующим образом – будет короткий, хлюпающий вдох, затем он задвигает челюстью, словно жуя что-то, и затихнет уже навсегда.

- Кислород… - услышал я голос ангела, и такие жалкие, почти молящие нотки послышались мне в нем, что ступор мой прошел мгновенно.

- Обойдется. Штаны спускай с него.

- Как – штаны?

Пальцы врача уже возились с нелепо большой пряжкой, и, кажется, они дрожали… Ведь мой ангел молод, очень молод, внезапно осенило меня, и вся эта черствость и придирчивость – напускная, боится она, потому и просила себе опытного, не такого, как я. Откуда ей знать…

Я грубо согнул тонкую, с выпуклыми коленями, ногу лежащего, сдвинул вбок – вот он, «колодец», а как же! Крупная язва в паху, неловко прижженная сигаретами, сплошной, незаживающий рубец, от которого по паховой складке вверх уходил тяж выпирающих из-под бледной кожи увеличенных лимфоузлов. Пальцы привычно легли на цилиндр шприца, взбухла капля налоксона на срезе иглы, устремившемся туда, в смрадную глубину раны.

- Куда… куда? – услышал я сзади. – Игорь.. там артерия, нерв рядом!

Да-с, артерия, нерв. Мне ли не помнить первых опытов, когда игла начинала пульсировать, в шприц само, без оттягивания поршня, вплывало настойчивое кровавое облачко, а поршень упруго толкался в палец… Я мотнул головой, прогоняя поганое видение. Пустое оно, вся моя прошлая жизнь – пустая, а эта, новая – настоящая, пусть в ней и есть место золотым очкам Игнатовича и его коварному голосу, но ей и только ей я хочу жить, пока рядом со мной будет светлый ангел, избавивший меня от пьяной, черной гадости.

- Аааааааххххх! – издал горлом лежащий и забил ногами. Ноги я зажал, а рукой уперся в тощую грудь.

И стало хорошо – несмотря на грязную ругань, плевки и вонь, тяжкой тучей плывшую по сумрачной, с корчащимися тенями, комнате – сгинули они куда-то. Я видел лишь Юлию, и яркий свет в ее глазах, странную нежность и благодарность, сменившие недавний страх, и мне было так спокойно здесь, в гнусном, провонявшем опием-сырцом и ангидритом, притоне. Спасенный же не понимал, и лишь плевался…

А потом снова была ночь, и огромная луна царила в голубом мареве ночи, и снова бил ветер в лицо, так же бряцали о лафет колеса носилок, а я лишь улыбался и что-то шептал, кажется – бессвязное, кажется – имя…

Так или иначе, но через два дня я снова сидел на знакомом диване, а кот Подлиза, уже не страшный и совсем ласковый, терся о брючину, требуя ласки.

- Все же вы – очень проблемный человек, Игорь Николаевич, - говорил мне золотоглазый Игнатович, но почему-то это уже не пугало меня. Я молчал, а он внезапно посуровел, и продолжал: - Всего одна только смена – и уже дел натворили. Мда… дел. Одним словом, хочу, чтобы вы знали сразу - Каплину я вам не отдам. Учтите.

- Не отдадите?

- Нет, - кивал заведующий. – Не отдам.

«Как же вы смеете не отдать?» - хотел выкрикнуть я, и промолчал. Запах дьявольской серы щекотал мои ноздри, и я, улыбаясь застывшей улыбкой, все ждал, когда же поверх моего заявления ляжет другое, где мне надо будет расписаться кровью.

- С кем же мне работать?

Заведующий помолчал, поиграл бровями и ответил:

- Четыре года… без опыта… и ваше прошлое, опять же…

- Позвольте, - свирепея, начал я, - какое это имеет…

- Никакого, - перебил он, и внезапно улыбнулся. – Но я вам ее не отдам – раньше, чем через год-другой.

«Но почему?» - снова возмутился я, и снова молча.

- Доктора у меня в дефиците. И если еще одна в декрет уйдет – работать будет некому.

- Декр… - голос был мой, и он сорвался.

Игнатович подобрел, расплылся в улыбке, подмигнул хитро и весело:

- Имейте в виду. Работать вместе – работайте, но прежде срока – ни-ни. Год или два – не раньше. Или сгною на перевозках. Я тиран, учтите и это.

Боги, насмешники-боги, что же вы делаете со мной? Подоконник… потом ангел в голубом перед глазами… луна, ветер, машина и силуэт в окне… и теперь вот этот заведующий, наблюдающий за мной, как паук за мухой. Я смешался, закашлялся, а он махнул рукой и, сняв очки (отчего вдруг сразу потерял все сходство с обитателем преисподней), отпустил меня.

Все казалось мне иным – и заросший гортензией двор, и узкий коридор, и запахи кухни, и даже ежедневная ругань соседа (того самого), иным, словно заново родившимся, чистым от той гнуси, которой был пропитан каждый мой день. Я лежал на своей кушетке, белье было чистым, а проклятый стакан уже не мелькал перед глазами. В руке у меня был зажат телефон, и я уже в десятый раз перечитывал одно и то же сообщение:

«Завтра смена вместе. Не опоздай… мой герой».

«Мой герой» - билось у меня в голове. «Мой».

Мой.

За окном громко мяукнул кот, и если бы это был рыжий Подлиза, я бы не слишком удивился.

Автор - Олег Врайтов.

История одного дежурства1

"Перечитывая не так давно "Записки юного врача" я невольно задумался - если бы Булгаков жил сейчас, в наше время, как бы он смог написать бы о работе современной "скорой помощи"? Вопрос интересный... Мне он показался настолько интересным, что я взял смелость на себя написать небольшой рассказ, стараясь, насколько позволяет начитанность, копировать стиль Мастера. Получилось или нет - судить вам, друзья".

Светлой памяти гениального писателя, врача и человека, Михаила Афанасьевича Булгакова, посвящается…

Сразу хочу оговориться, что к работе службы скорой медицинской помощи я никогда никакого отношения не имел. И к медицине тоже не имел. Хотя, волей родителей, и закончил медицинское училище, но совершенно без стремления к продолжению карьеры. Помню, как стиснул мокрой от волнения ладонью терпко пахнущую типографской краской корку диплома, как второй, такой же мокрой и безобразно дрожащей, потряс руку вручившего его мне заведующего фельдшерским отделением, согласно мотая головой в такт поздравительным словам, которых не слышал и не понимал – и все, как оборвало. Был месяц радостного запоя, кружащего голову счастья, опьянения свободой от зачетов, пересдач, недописанных курсовых работ и бесконечных практик, было восхитительное чувство… а впрочем, пустое все. После была армия, после – возврат, и снова алкогольный угар, чьи-то квартиры, и гитара с желтой декой, какой-то пыльный хрусталь, из которого пили кислое пиво и запивали гадким портвейном, громкие хриплые голоса, всплывающие в чаду сальной прокуренной комнаты и тут же забывающиеся имена, чьи-то отечные с утра лица, кажется – даже драки, укоризненный взгляд матери и тяжелая рука отца, награждавшего меня подзатыльниками каждый раз, когда я, крадучись, пробирался домой под утро.

Вся прежняя жизнь – как в тумане… Была какая-то… жена, не жена… не знаю даже, в общем – мы жили вместе какое-то время, кто-то говорил, что уже пора «все как у людей», и от этих слов мне становилось горько, горько

Была и работа. Но и она не оставила в душе заметного следа, такого, о котором бы хотелось вспоминать и рассказывать: чьи-то накладные с синими и лиловыми печатями, серые угрюмые люди в тулупах, холод распахнутых дверей хладокомбинатовского холодильника, унылый вид мертвых свиных тел, свисающих с крюков, полиэтилен и мятый картон ящиков с убитыми курицами, лишенными голов и перьев, с бессильно обвисшими крыльями… Снова были запои, и никак мне было не выбраться из этого замкнутого круга. Слаб я был, слаб

Очнулся я от бреда, когда за окном был май, напоенный знойной пылью воздух лихо врывался в распахнутое окно комнатушки, которую я снимал уже третий месяц, и не было ни денег, ни жены, ни планов на ближайшее будущее

«Что будем делать?» - спросил я у пустой комнаты, и комната, конечно, мне не ответила. Из коридора ощутимо несло хлоркой, и лай соседского щенка заставлял дрожать рюмку с недопитой мутной жидкостью на табуретке. Спрашивал я вчера и у рюмки, но она также отказалась давать мне какие-либо внятные советы, лишь уговаривая вновь и вновь нырять до дна, а там уж…

- Делать нечего, - уверенно произнес я. Голос гулко стукнулся о тесные стены с поблекшими обоями, и я на миг вяло поразился, как он глух и невыразителен. – Разве что вешаться?

- Дурак! – рявкнул за окном сосед. Обращался он, возможно, к своему, невидимому мне, собеседнику, но я явственно ощутил, что сказано было это именно мне.

Да, дурак! Глупый, малодушный, гибнущий дурак. И, что самое страшное, дурак безвольный – ведь даже подняться с раскладушки, душной от запаха немытого тела и несвежего белья для меня казалось подвигом. Да и надо ли подниматься? Вон рюмка, руку протянуть.

- Дзыыыынь-дзень! – согласно пропела рюмка, закрутившись пируэтом, и сгинула прочь, зазвенев осколками по полу.

Гудел майский ветер, выли моторы машин за окном, шипел сбитой настройкой старенький радиоприемник, а я лежал и знал, что я дурак.

- Вон! – заорал назойливый сосед. – Вон отсюда!

И снова он был прав, мой сосед.

Кряхтя, я приподнялся с проклятого ложа, кляня недобрым словом того Прокруста, что меня в него уложил и вихляющей походкой добрался до белой, с черными пятнами сколотой эмали, раковины. Над раковиной было зеркало, и в зеркале, а точнее – в чистой, не заплеванной и не забрызганной мыльными брызгами его части, отразился фрагмент небритой щеки, распухший багровый нос и дикий, бегающий глаз. Глаз был безумен, он метался, словно бездомный кот в помойке, в обрамлении отечных, сизых век.

Глаз был мой. И в зеркале, разумеется, был я.

Я понял, что мне надо бежать. Бежать сейчас, вон из этой проклятой конуры, от орущего соседа, от заходящегося лаем куцего щенка, от тошнотворного запаха хлорки, куда угодно, лишь бы не давили меня эти обшарпанные стены, лишь бы не тянуло к крашенному пятым слоем краски подоконнику вниз, на усаженный гортензиями двор, очертя голову, и лишь бы не видеть этот жуткий глаз, который мог принадлежать лишь смертельно раненому или очень больному человеку, но принадлежал мне.

- Помогите… - кажется, прохрипел я.

Не знаю, кого я звал, у кого просил помощи, но помощь пришла незамедлительно – она шумно вкатилась в узкий дворик, звонко лязгнув крышкой неплотно закрывающегося люка, заполнив его шумом двигателя и бряцаньем носилок, зашуршала резиной покрышек и затихла, звонко крикнув пронзительным горном.

С колотящимся сердцем я припал к ненавистному подоконнику. Два ангела в голубом стояли у моего подъезда, облитые лучами утреннего солнца, и их одежды сияли, как бриллиантовые.

- Мужчина, это тридцать седьмой? – требовательно поинтересовался ангел постарше.

- А… э… кхм, - смог выдавить я.

- Дом – тридцать седьмой? – уточнил ангел поменьше ростом, оказавшийся женщиной, и настолько рыжеволосой, что золото ее волос горело как костер.

Не в силах совладать с липнущим к нёбу языком, я лишь кивнул. Ангел постарше что-то буркнул, поднял оранжевый ящик, который до этого он поставил на асфальт двора, и оба растаяли в черной пасти подъезда.

Я был спасен.

Через три недели я, выбритый до синевы, бледный, с колотящимся сердцем и холодеющим нутром, стоял в кабинете Максима Олеговича Игнатовича, заведующего центральной подстанцией «скорой помощи». Максим Олегович был тучен, но тучность ему шла, и золотые ободки круглых очков придавали его маленьким глазам поистине дьявольский блеск. Он был хитер и обаятелен, возвышался за тесным для него столом, как некий бог бюрократии, и я его боялся.

«Он очень сложный человек, этот Максим Олегович», - думал я, чувствуя, что моя решимость во что бы то ни стало стать фельдшером «скорой», и до того непрочная и шатающаяся, вот-вот рассыплется, как карточный домик. «Он коварен и скуп, голос его будет обязательно груб и густ, как кисель, он сейчас поднимет свои дьявольские глаза от бумаги, которую уже десять минут изучает, не замечая меня, и изничтожит меня на месте, посмеется над моей решимостью, поиздевается над моими остатками знаний, загонит в угол каким-нибудь каверзным вопросом по кардиологии или, чего хуже, по патогенезу какой-нибудь редкой инфекционной болезни, и укажет мне на дверь. И я уйду – как я могу не уйти – и снова будет пахнущий общей кухней и уборной коридор, и снова навалятся на меня душные стены, и снова я буду жечь свечу, боясь темноты, и снова наполнять неверной рукой стакан за стаканом…».

Максим Олегович дочитал, откашлялся, поднял глаза и сказал так:

- Арсентьев? – спросил он приятным баритоном, никак не басом.

Я торопливо кивнул, молясь, чтобы не подкосились ноги.

- Игорь Николаевич?

И вновь я склонил голову, еще свежую после ножниц парикмахера, полчаса назад приведшего мою буйную шевелюру в надлежащий вид за три сотни рублей, занятых у соседа (того самого).

- Четыре года вы не работали, так понимаю?

«Я пропал», - понял я, и это меня сломало окончательно. Я уже занес ногу, собираясь уйти, не прощаясь, когда Максим Олегович подмигнул мне обоими своими дьявольскими глазами и довольно засмеялся.

- Ничего… освоитесь. Нам нужны молодые фельдшера.

Кажется, я хватал воздух ртом, пока он все смеялся и смеялся, и блестели его золотые очки, бросая короткие взблески на белую крахмаленную ткань его халата.

- Присаживайтесь, прошу.

Повернувшись вслед его жесту, я обнаружил уютный, обтянутый тисненым флоком, диван, дальнюю часть которого загромождали картонные пухлые папки «Дело» с торчащими из них фиолетовыми резолюциями, а поверх папок уютно свернулся толстый рыжий кот.

- Подлиза, станционный, - отрекомендовал заведующий, как мне показалось – с гордостью. – Блох нет, даже удивительно. Аллергия есть? – внезапно добавил он, строго глядя мне в глаза.

Я поперхнулся и торопливо заверил его, что аллергии у меня, как и у моих родственников, нет и не было, и уселся на скрипнувший флок, заставив бумажную башню зашататься. Кот недовольно поднял морду, посмотрел на меня мутным глазом и размашисто зевнул, сверкнув желтыми зубами.

- Хозяйственный, - довольно пояснил Максим Олегович. – Хоть на ставку медрегистратора бери. Любит бумагу. Особенно объяснительные.

Сообразив, что это шутка, я тактично посмеялся, боюсь – громче и загробнее, чем следовало, потому что в глазах Максима мелькнуло легкое недоумение.

- Вы – не специалист, - произнес он весомо, когда я замолк. – Понимаете же?

- Понимаю, - я был жалок снова, и понимал. Какой, к черту, специалист из безработного молодого алкоголика, который… но тут снова он прервал мои мысли, неожиданно выкрикнув:

- Артур!

Кот встрепенулся, выгнул спину, и на миг его глаза блеснули совершенно тем же дьявольским блеском, как и у заведующего; я вообразил, что сейчас он взовьется винтом в вихре серного дыма и обернется юрким чернявым бесом – и шарахнулся. Что-то звонко лопнуло и ударило звоном в уши.

- Это… это?

- Шприц люэровский, старый, - терпеливо объяснил Игнатович, снова становясь спокойным и добродушным. – Студенты забыли, вот… разбился. Ну, на счастье, молодой человек, на счастье.

- На счастье, - эхом повторил я, окончательно погибая от стыда и делая неловкие попытки собрать осколки. Заведующий остановил меня ласковым жестом.

- Вы – нервный молодой человек, - сказал он, и даже кивнул, соглашаясь со своими словами. – Нервный… кхм. Вам бы…

- Это наследственность, - вкладывая в это всю свою и вину, и досаду на себя, ответил я.

- Наследственность, хе-хе. Наследст… Артур! – грянул он громче и грознее.

Дверь распахнулась, и в проеме возник, как черт из табакерки (я снова стрельнул глазами на мирно улегшегося кота) бравый, с косой саженью в плечах. Был он, как и кот, рыж, и даже пышные усы были рыжими, но размах плеч был поистине богатырский, и голос был гулким, как в бочонок:

- Звали, Максим Олегович?

- Звал, звал, - кивнул заведующий. – Каплину сюда позови, если не на вызове.

Артур осклабился, подмигнул мне и исчез беззвучно.

- Телефоны у нас третий день не работают, - подмигнул мне и Игнатович. – Вот и приходится фельдшеров гонять.

Я снова посмотрел на кота – не подмигнет ли и он, подумал, не подмигнуть мне заведующему в ответ, и не стал.

Дверь снова открылась, на этот раз со скрипом, и в дверном проеме возник давнишний ангел, которого я видел из окна моей гнусной комнаты. Правда, свой сверкающий наряд из голубых перьев она сменила на довольно потертый белый халат с рукавами по плечи с зеленой оторочкой, а жгучее золото волос – на пепельный оттенок, но я узнал ее тут же, и тут же, на этом диване понял, что погиб окончательно и уже бесповоротно.

- А вы разве не отвезете маму прокапаться?

В середине дня пришёл вызов. Повод - плохо, пациент женщина 88 лет.

Я сегодня в одинаре, собрал карту вызова, спешу в машину.

- Ну что, Дим, поехали по адресу.... Поедем, полечим бабушку.

Доехали быстро, благо дом был всего в паре кварталов от подстанции и вечерние пробки ещё не начали собираться.

Встретила меня женщина средних лет, представилась дочерью пациентки. Прошел в комнату. Бабуля сидит на кровати, сознание ясное, речь для своих лет четкая, без искажений, даже без шамкания.

Поздоровалась, представилась Антониной Семёновной.

- Ну и что у Вас, Антонина Семеновна, случилось, рассказывайте.

- Да вот, доктор, давление подскочило, и сердце бьется так часто, так часто...

- А какие у вас хронические заболевания имеются?

- Доктор, - вмешалась дочь, вот посмотрите, - и с этими словами протянула мне выписку пятилетней давности из больницы.

Ага, значит, ИБС, ХСН, стенокардия напряжения, постоянная форма фибрилляции предсердий, гипертоническая болезнь 3 стадии. Назначен постоянный прием…

Ну, все ясно.

Так, измеряем давление, 170/90. Пульс учащен действительно, 93 в минуту. ЭКГ кроме соответствующих возрасту изменений критичного ничего не показала, как аритмия была, так и осталась, никуда она не делась и уже не денется.

- А нормальное давление какое?

- Да 140-150

- Понятно.

Дал таблетку и для снижения давления, и для снижения частоты пульса.

- А лекарство вы регулярно принимаете, которые вам кардиолог выписала?

- Да вы знаете, я, как прихватит, пару дней пью, потом забываю.

«Мдааа, забываю, а дочь, почему не напомнит?», - думаю про себя. Это люди не забывают, это «забивают» называется, на свое здоровье и здоровье близких.

На фоне приема Бета-адреноблокатора, что я дал, давление снизилось до 150/80, что уже ближе к нормальному, да и частота пульса снизилась до 80 в минуту.

- Сейчас, как дела? Что-то беспокоит?

- Да, нет, вроде отпустило. Ну что, доктор, едем в больницу? - спрашивает Антонина Семеновна. - Я уж вон и узелочек собрала.

Я на секунду чуть опешил, но потом ответил:

- Секунду, погодите, почему в больницу? Состояние у вас стабильное, на фоне приема лекарства давление снизилось. Сами же сказали, что стало лучше. Вам нужно обратиться в поликлинику, к терапевту. И обязательно принимать системно те препараты, которые он назначит.

Тут надо было видеть лицо дочери, она так смотрела на маму, словно буровая установка на дно морское.

Наступила небольшая заминка, после которой дочь, осознав, что пошло не по плану, решила сказать и свое слово тоже:

- Как же так, весна подходит, нужно же прокапаться! Разве вы в больницу не отвезёте?

Я, скрестив руки, посмотрел на все это дело и вновь пояснил, что оснований для медицинской эвакуации по скорой помощи нет. Ведь правда, и давление понизили, и чуть подскочившую частоту пульса урядили. Жалобы, как говорится, отсутствуют.

- Ну ладно, мы тогда обратимся в поликлинику, - вот такой был ответ дочери нам напоследок.

Прошла неделя. Как-то утром после пятиминутки, меня к себе вызвал заведующий, со словами:

- Пиши объяснительную, почему не вывез.

Пришлось писать очень длинное письмо, по сути заново вызов, с воспоминанием того, что на нем было. Ладно, написал. Свою работу я выполнил, человеку помог, ну а суть жалобы состояла в том, что не «повез прокапаться».

Скорая помощь не такси, помимо нас существует еще и плановое лечение, через поликлинику, где так же выдают направления для плановой госпитализации в медицинские учреждения. Но в таком случае пациент туда должен добираться сам.

Берегите себя и своих близких. Желаю всем нам мира и добра!

Страшная сказка

Не важно, виноват ты в смерти пациента или нет, сделал ты все, для спасения его жизни или пустил на самотек, зависело хоть что-то от тебя или нет, неважно, твое личное кладбище всегда с тобой. Никто не в силах разделить твою ответственность, никто не в силах снять этот груз с твоих плеч.

- Третья бригада, срочно! – разорвал ночную тишину истошный вопль матюгальника. – Третья, срочно!

- Чтоб тебя, Ксюха, приподняло и шлепнуло, - пробурчала я, получив ощутимый пинок в область почек от Анютки.

Видимо, вопили уже не в первый раз, просто я так крепко уснула, что не услышала. Я взглянула на часы. Интересно, можно крепко уснуть за двадцать три минуты? Именно столько прошло с того самого момента, как я вошла в салон после вызова и рухнула на топчан. Всегда машинально смотришь на часы.

Последнее воспоминание – теплая спина Анютки, которая подвинулась ко мне, делясь теплом сонного тела. Помню ещё, что она заботливо укрыла меня, скукорёжившуюся в позе эмбриона, одеялом.

За бортом было около тридцати градусов мороза, а наш предыдущий вызов был на улицу, там мы подобрали избитого парня, обработали резаную рану и доставили в больницу. Парень, судя по документам, оказался приезжим, ехать пришлось далеко, в областную больницу. Своими куртками мы укрыли пациента, чтобы хоть как-то согреть его, неизвестно сколько провалявшегося на трескучем морозе, вот и намерзлись. В салоне было тепло, даже душно, но нужно же время, чтобы согреться, или источник тепла. Вот Анютка и поделилась.

- Третья бригада, срочно! – снова завопил матюгальник.

- Слышу, - буркнула я, натягивая сапоги. – Интересно, давно орут?

- Четвертый раз, - сонно отозвалась Иришка. – Минуты две уже.

- Сашка, быстрей, уходит! – сонно шепнула Анютка. – Быстрее!

Понятно, у кардиологии был тяжелый вызов, вот и проигрывает его во сне подруга. От этого никуда не деться.

- Малыш, ехать, - заглянул в салон доктор Витя.

-Угу, иду, - я открыла глаза и поняла, что пытаюсь залезть головой в рукав свитера.

Быстро одевшись, выскочила за дверь салона, где меня уже поджидал мой доктор.

- Что у нас плохого? – поинтересовалась я, спускаясь по лестнице.

- Трасса, - ответил Витя и протянул мне мою куртку, которую успел взять из гардероба.

Трасса, кто туда не ездил, тот не знает что это за кошмар. Это сейчас трасса Москва-с. Петербург – хорошо освещенная широкая дорога с разграничителем движения, а в те времена была простой двухполосной дорогой, практически неосвещенной.

- Чтоб их, - вырвалось у меня. – А где спецы?!

- Работают, - лаконично ответил доктор Витя, забираясь в машину.

Сашка рванул с места, уже выезжая из двора подстанции, врубил светомузыку, и началась гонка со временем по замерзшим пустынным улицам ёжащегося от мороза города.

Три часа ночи, время волка, когда так хочется спать. Город смотрел на нас темными глазницами заиндевевших окон, подмигивал желтыми глазами нерегулируемых светофоров. Даже бродячих собак на улицах не было, они прятались по подъездам.

- Заснул, наверное, за рулем, - констатировал Сашка, удерживая машину на накатанной до блеска дороге.

- А может, вынесло, - не согласился с ним доктор. – Что скажешь, Малыш?

- Не важно, пусть только все живые будут, - вздохнула я.

- Гони, Сань, - встрепенулся доктор.

- А я что, в носу ковыряюсь? – огрызнулся водитель. – Гоню я.

Машину занесло в повороте, и она мягко чиркнула задом по насыпанному сугробу, разделяющему проезжую часть и тротуар. В те времена зимой лежал и не таял снег, а дворники сгребали его после каждого снегопада, устраивая такие импровизированные щиты в опасных поворотах. Дополнительная защита для людей и машин. Такие же сугробы охраняли остановки общественного транспорта. Люди ворчали, пробираясь по узким тропинкам, не понимая, что выскочившая на остановку машина покалечит массу народа.

Сейчас сугробов нет, и на скользкой дороге машины вылетают. А может, все дело в скоростях?

- Я ещё молод, чтобы умирать, - усмехнулся доктор. – Осторожней.

- Тогда помолчи, не каркай под руку, - попросил наш Сашка.

Дальше ехали молча, стараясь не отвлекать водителя и постепенно выныривая из остатков сна.

Я открыла ящик, вытащила и переложила в карман жгут, стерильный бинт, засунула под куртку флакон с перекисью, чтобы на месте сэкономить секунды, которых может не хватить.

- Санька, разворачивайся, и дай нам прожектор, - попросил доктор Витя, когда мы остановились около милицейских машин, вспарывающих темноту проблесковыми маячками.

- Валите, - пробурчал недовольный Сашка, разворачивая установленный на крыше машины прожектор при помощи рычага.

Вспыхнул яркий свет, выхватывая из темноты место аварии. Вылетевшие с трассы «жигули» ударились о неработающий осветительный столб, стоящий на трассе. Ударились с такой силой, что их завернуло, скрутило и они своим правым боком почти обхватили столб. Вместо машины вокруг столба обвился металлический бублик.

- Кирдец, - сообщил нам свое мнение водитель Сашка. – Там фарш.

- Эксперт, блин, - буркнул доктор, вытаскивая из салона ящик. – Пошли, посмотрим?

Кутаясь в куртки, мы с доктором направились к скоплению машин.

- Что здесь? – спросил Витя у гаишников.

- Водила у нас в машине, - пояснил милиционер, кивнув на уазку, освещающую фарами место аварии. – Ребенок ещё дышит, а тетке каюк…

- Где они? – прервал гаишника доктор.

- В машине, мы трогать не стали, - пояснил тот.

- Светите! – потребовал Витя. – Сашка, свет! – крикнул он нашему водителю, указав рукой на покореженную машину.

С диким скрежетом прожектор повернулся на крыше нашей машины и осветил внутренности покореженных «жигулей».

- Кошмар, - невольно вырвалось у меня, когда из глубины салона на нас глянули мертвые, затухшие глаза молодой женщины.

- Не отвлекайся, - одернул меня доктор.

Он уже осматривал малыша, лежащего между сидениями машины на полу.

Коляску, снятую с колес, скинуло с заднего сиденья при ударе и втиснуло в промежуток между передними и задними сидениями. Смяло под немыслимым углом, а внутри тихо лежал ребенок.

- Что? – спросила я у врача.

Подобраться к малышу у меня возможности не было.

- Систему готовь, - не поворачиваясь, ответил Витя. – Интубировать нужно. – Вытаскивайте сиденья, - попросил он гаишников. – Будем доставать прямо в коляске.

Мы не знаем какие внутренние повреждения получил ребенок при такой аварии. Любое движение может нанести непоправимый вред. Это в больнице, где есть рентген и аппаратура, они сначала осмотрят малыша, а потом решат что в первую очередь нужно предпринять.

Лучше ребенка оставить в коляске и везти так, оказав по дороге посильную помощь.

- Что с водителем? – поинтересовалась я у другого гаишника.

- Сидит, - пожал плечами гаишник. – Вроде бы целый, крови не видно. Только странный.

Пока гаишники возились, выламывая из покорёженного салона «жигулей» водительское сиденье, я заглянула в их машину.

Мужчина, уставившись в одну точку, замер на сиденье.

- Что случилось? – спросила я его.

Никакой реакции, он даже не услышал моего вопроса. Шок.

- Стоп! – схватила я за рукав проносящегося мимо гаишника. – Перегружай его в нашу машину. Усадишь в мое кресло.

- Зафиг? – удивился гаишник.

- У мужика шок, он сейчас ничего не чувствует, даже если все кости переломаны.

- Ты чё? – удивился молодой милиционер.

- Через плечо! – разозлилась я на сержанта, который воровал драгоценное время своими разговорами. – Быстро!

Я направилась к машине, нужно было срочно приготовить кислород, систему, интубатор. Как только малыш попадет в машину, нужно будет начинать реанимацию. Мужчиной займемся позже.

- Луна, луна, - позвала я. – Это третья.

- Чего тебе, Рыжая? – недовольно откликнулась Оксана.

- Оксана, срочно связывайся с областной, - попросила я. – Ребенок, какие травмы ещё неизвестно, но без сознания. Возраст около года…

- Год и месяц, - сказал вдруг мужчина, которого сержант усаживал в этот момент в нашу машину.

- Короче, педиатра, травматолога и психиатра, - пояснила я диспетчеру.

- А психиатр тебе зачем? – удивилась Оксана.

- Ксюха, водитель в шоке, - ответила я.

- Понятно, уже везете? – поинтересовалась диспетчер.

- Коляску вынимают, сейчас полетим, - пояснила я, приготовив интубатор.

Повесила на крюк флакон с раствором, приготовила тонкую иглу. Балон с кислородом установлен в держателе, маску я уже обработала спиртом.

- Фух! – ввалился в салон доктор, с коляской в руках. – Бодрит!

Доктор установил коляску на носилки, включил нашу тусклую лампочку, расположенную над ними и начал растирать руки, пытаясь согреть и вернуть им чувствительность.

Я распахнула халат и подняла руки.

- Грей, - предложила я. И Витя тут же засунул руки мне в подмышки. – Ты их что, в сугробе грел? – возмутилась я.

- Малыш, не май месяц.

Сашка уже разворачивался, пользуясь тем, что гаишники остановили движение, давая нам возможность беспрепятственно проехать.

Мигалка, сирена, мертвая темнота за бортом машины взрывалась светом встречных. Впереди замаячило зарево города.

- Малыш, вперед, попросил Витя, осмотрев ребенка.

Я нащупала вену у малыша и осторожно воткнула в неё иглу для подкожных инъекций, закрепила пластырем. Доктор уже закачал во флакон лекарства строгой отчетности. Осталось только подсоединить канюлю капельницы к игле. Подсоединила и в этот момент у малыша начались судороги.

- Дышать! – приказал доктор, срывая с кислородного шланга маску.

Подсоединил напрямую трубку, введенную малышу к шлангу баллона. Теперь остается только принудительная вентиляция. Равномерно сжимая накопительный мешок, я вгоняла кислород в легкие малыша, а Витя колдовал, пуская по шлангу лекарства сразу в вену.

Малыша мы довезли живым, он у нас даже немного порозовел, и передали в приемном на руки педиатру травматологу. Дальше начиналась их работа.

Мы сидели на пустой кухне и молча пили горячий чай, спать уже совсем не хотелось.

- Малыш, держись, - попросил доктор, увидев, что меня затрясло.

- Витька, она… - перед глазами стояла мертвая молодая женщина.

- Тише, тише, ты поплачь, - предложил мне доктор, обнимая за плечи. – Мы уже ничего не могли сделать, ты же знаешь.

- Знаю, - кивнула я. – Просто выть хочется. Такая молодая и так глупо умереть…

- Малыш, - оборвал меня Витя. – Выть нам нельзя. Вот поплакать можешь…

Прошло столько лет, но по ночам снова и снова снятся ситуации, в которых ты не смог помочь. Они снова умирают, как ни старайся.

Я уже научилась не пугать мужа криком «нет!», даже подушка теперь не такая мокрая от слез. Вот только снятся они почти каждую ночь. «Кладбище» не отпускает.

У каждого медика оно свое, вот только не говорим мы об нем, стараясь хоть во сне переиграть судьбу.

Не спрашивайте, почему врачи вскакивают среди ночи, не спрашивайте, кому они кричат и о ком плачут в подушку.

Всё равно соврем, сказав: «Сон плохой приснился».

Автор - Белодутова Татьяна.