Я перечитал ее два раза, и почему-то холодок прошел по коже. Уж очень жестоко, с какой-то холодной ненавистью написано. Да еще день был холодный, ветренный, на улице пустынно. Я не пошел в дом, а взволнованный, сам не зная почему, побрел к базару.

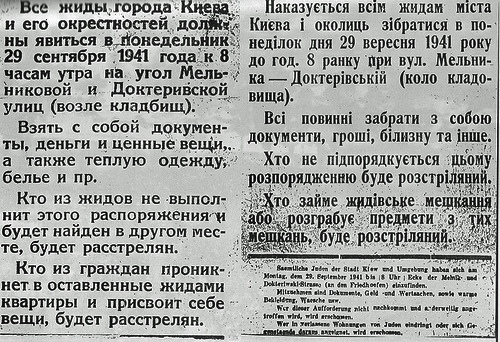

Во – вторых, улиц Мельниковской и Дохтуровской в Киеве нет, но есть улицы Мельникова и Дегтяревская, – приказ явно сочиняли сами немцы и с плохими переводчиками. Эти улицы действительно возле русского и еврейского кладбищ на Лукьяновке, а поблизости – товарная станция Лукьяновка. Значит, их повезут? Но куда? Неужели в Палестину, как предполагает дед?

Это значит, что и Шурка Маца поедет? Но его мать – русская, и она с отцом разошлась, и Шурка давно не знает своего отца, как и я. Значит, Шурку повезут одного? Мать останется, а он поедет? Мне стало жалко его, жалко навсегда с ним расставаться.

И вдруг – неожиданно для самого себя, прямо как-то стихийно – я подумал словами деда, даже с его интонацией и злобой: «А! Ну и что? Вот пусть и едут в свою Палестину. Хватит, разжирели! Здесь Украина, а они, видите ли, расплодились, расселись, как клопы. И Шурка Маца – тоже жид пархатый, хитрый, вредный, сколько книг у меня зажилил! Пусть уезжают, без них будет лучше, дед мой умный, дед прав».

Так размышляя, я дошел до Куреневского отделения милиции, где когда-то служил мой батя. Теперь здесь была полиция. В окне они выставили портрет Гитлера. Гитлер смотрел строго, почти зловеще, он был в разукрашенном картузе. И картуз этот был надвинут на самые глаза.

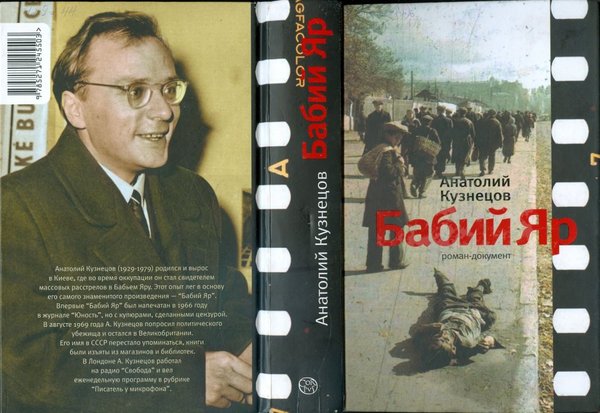

Конечно, я не мог пропустить такое невероятное зрелище, как вывоз евреев из Киева. Дождавшись рассвета, я выскочил на улицу. <...>

Придя домой, увидел деда. Он стоял на середине двора, напряженно прислушиваясь к какой-то стрельбе, поднял палец.

– А ты знаешь, – сказал он потрясенно, – ведь их не вывозят. Их стреляют.

И тут до меня дошло.

Из Бабьего Яра неслись отчетливые, размеренные выстрелы из пулемета: та-та-та, та-та…

Тихая, спокойная, размеренная стрельба, как на учениях. Наш Бабий Яр лежит между Куреневкой и Лукьяновкой, чтобы попасть на кладбища, стоит только перейти его. Их, оказывается, гнали оттуда, с Лукьяновки, в этот наш овраг.

На ночь стрельба прекратилась, но утром поднялась снова. По Куреневке говорили, что за первый день расстреляно тридцать тысяч человек, остальные сидят и ждут очереди.

Бей жида-политрука

В один прекрасный день мы с Шуркой Мацой пошли купаться. На лугу было озерцо, называвшееся Ковбанькой, что в переводе с куреневского наречия звучит как «Лягушатничек».

Уже шла война, по лугу ездили военные машины, бегали красноармейцы, стояли накрытые зелеными ветками зенитки и надувались аэростаты.

Тут показались немецкие самолеты, штук тридцать. Зенитки так и взвились в небо. От первых выстрелов мы оглохли, и с каждым выстрелом нас почему-то било мордой о землю.

Прятаться на ровном лугу было решительно некуда. Мы прижались в своей ямке друг к другу, слыша, как рядом шлепаются не то осколки, не то пули: «Шпок, шпок, шпок!»

Лежа, как на ладони, под этим голубым небом, которое резали ревущие самолеты с черными крестами, я впервые физически ощутил свою уязвимость, беспомощность жиденького людского тела, в которое, как в сгусток киселя, достаточно попасть этому самому «шпок» – и…

И бомбардировщики прошли. Ни в них зенитчики не попали, ни они ни во что не попали. В воздухе замельтешили тысячи белых листков. Ветер явно не доносил их до города, они садились прямо к нам на луг. Мы кинулись ловить. На них на всех было напечатано большими буквами:

«БЕЙ ЖИДА-ПОЛИТРУКА ПРОСИТ МОРДА КИРПИЧА»

Без запятой. А дальше маленькими буквами объяснялось, что это – пароль для сдачи в плен. При виде немецкого солдата достаточно произнести эти слова четко и внятно.

«Красноармейцы! – призывала листовка. – Красная Армия разбита. Власть жидовско-большевистских комиссаров в России кончилась. Арестовывайте командиров, комиссаров, бросайте оружие и переходите в плен. Вас ожидают хорошие условия, и все вы пойдете по домам, чтобы мирно трудиться. Отправляясь в плен, имейте при себе смену чистого белья, мыло, котелок и ложку».

Эта листовка мне понравилась, особенно про котелок и ложку. Я почувствовал, как после купанья проголодался и представил себе, какую вкусную кашу варят немцы, – и накладывают в котелки доверху всем, кто перешел в плен.

Почувствовал что-то неладное и обернулся. Шурка сидел, держа листовку, бледный, с перепуганными глазами.

Толик, – сказал он. – А ведь я же – жид…

Глава подлинных документов

ПРИКАЗ

Жителям (всем лицам) запрещено выходить на улицу от 18 до 5 часов по немецкому времени.

Нарушители этого приказа могут быть расстреляны.

Комендант г. Киева.

Из объявления

«Все мужчины в возрасте от 15 до 60 лет обязаны явиться в жилуправление своего района…

Заголовок подвальной статьи в газете

«САМЫЙ БОЛЬШОЙ ВРАГ НАРОДА – ЖИД»

Въезд лиц, не проживающих в Киеве, строго воспрещен. Кто прибыл в Киев после 20 сентября, обязан немедленно выехать из города. Кто по уважительным причинам хочет остаться в городе, должен получить на это разрешение коменданта города. Это разрешение выдается в отделе пропусков, ул. Коминтерна, № 8.

Кто без разрешения будет пребывать в городе после 15/Х-41 г., подлежит суровому наказанию.

Комендант города.

Из статьи «Задачи украинской интеллигенции»:

Наша задача – восстановить разрушенную жидо-большевиками украинскую национальную культуру.

Объявление коменданта:

В качестве репрессивных мер по случаю акта саботажа сегодня 100 жителей города Киева были расстреляны.

Это – предупреждение.

Каждый житель Киева является ответственным за каждый акт саботажа.

Киев, 22 октября 1941 г.

Комендант города.

ПРИКАЗ

Всех голубей в городе и пригородной зоне надо немедленно уничтожить.

Кто после 26 октября будет держать еще голубей, тот будет РАССТРЕЛЯН как саботажник.

Эбергард, комендант города.

Из номера в номер газета печатает, как призыв, в рамках:

Фюрер немецкого народа сказал:

«Миллионы немецких крестьян и рабочих наилучшим образом выполняют свои обязанности».

Украинцы, выполняйте и вы свою обязанность и старательно работайте!

Фюрер Адольф Гитлер сказал 3 октября 1941 г.

«Мы ставим весь континент на служение нашей борьбе против большевизма». Украинец, твое место – рядом с Германией в борьбе за лучшую Европу!

Объявление коменданта:

Случаи поджога и саботажа, распространяющиеся в городе Киеве, заставляют меня принять решительные меры.

Поэтому сегодня расстреляно 300 жителей Киева. За каждый новый случай поджога или саботажа будет расстреливаться значительно большее число жителей Киева.

Каждый житель обязан обо всяком подозрительном случае немедленно сообщать в немецкую полицию.

Я буду любой ценой и всеми способами поддерживать порядок и спокойствие в Киеве. Киев, 2 ноября 1941 г.

Эбергард, генерал – майор и комендант города.

Все имеющиеся у штатского населения валяные сапоги, включая и детские валенки, подлежат немедленной реквизиции. Пользование валяными сапогами запрещается и должно караться так же, как и недозволенное пользование оружием.

Объявление комиссара города:

Согласно договоренности со штадткомендантом, сообщается населению г. Киева, что штатские лица имеют право пребывать на улицах только с 5 час. до 17 час. 30 мин.

Комиссар города

Объявление коменданта:

В Киеве злонамеренно повреждены средства связи (телефон, телеграф, кабель). Потому, что вредителей далее нельзя было терпеть, В ГОРОДЕ БЫЛО РАССТРЕЛЯНО 400 МУЖЧИН, что должно явиться предостережением для населения.

Требую еще раз обо всех подозрительных случаях немедленно сообщать немецким войскам или немецкой полиции, чтобы преступники по заслуге были наказаны.

Киев 29/XI – 1941.

Эбергард, генерал – майор и комендант города.

Сто заложников, триста заложников, четыреста заложников... Это была уже война, объявленная целому городу..

Заложников брали по ночам, наугад оцепив любой квартал, именно столько, сколько указано в объявлениях. Однажды брали днем на Крещатике, прямо на тротуарах.

На Куреневке, над самым Бабьим Яром, есть большая психиатрическая больница имени Павлова. Ее корпуса раскиданы в великолепной Кирилловской роще, и там еще стоит древняя церквушка двенадцатого века, забытая и запертая, она потихоньку разрушалась, а мы, пацаны, проникали в нее, облазили до самых куполов и видели позднейшие росписи Врубеля, о которых мало кто знает.

14 октября к этой церквушке прибыл немецкий отряд во главе с врачом, с невиданными дотоле машинами-душегубками.

Больных партиями по 60-70 человек загоняли в душегубки, затем минут пятнадцать работал мотор, выхлопные газы поступали внутрь фургона, люди задыхались – и их выгружали в яму. Эта работа шла несколько дней, спокойно и методично, без спешки, с обязательными часовыми перерывами на обед.

На цыган немцы охотились, как на дичь. Они подлежали такому же немедленному уничтожению, как и евреи.

Наряду с вылавливанием остатков евреев и цыган начались аресты коммунистов, советских активистов, причем арестовывали по первому же доносу, без всякой проверки, что для народа, начиная с 1937 года, было уже знакомо, и чужеземное гестапо оказалось точнехонько таким же, как родимое НКВД. Горе, если у вас был враг или кто-то вам завидовал. Раньше он мог написать донос, что вы против советской власти, значит, враг народа – и вы исчезали. Теперь он мог написать, что вы против немецкой власти, значит враг народа – и вас ждал Бабий Яр. Даже терминология у немцев была та же: враг народа!

Комендантское время многим стоило жизни. Всю ночь слышались выстрелы то там, то там. Бабка видела на Бессарабке убитую молодую женщину – с остекленевшими глазами, она лежала поперек тротуара, все ее обходили. Говорили, что вечером она спешила домой после наступления комендантского часа, ее застрелил патруль и оставил лежать, чтобы все видели.

Довольно много людей нашли затем свою смерть в Бабьем Яре из-за голубей. Дело в том, что приказ вступил в силу на следующий же день, не все успели даже прочесть его в газете.

Сначала приказы печатались на трех языках: русском, украинском и немецком. Затем на двух: крупно по-украински и мелко по-немецки. Затем всё стало наоборот: крупно по-немецки и меленько по-украински...

На заборах висели объявления такого содержания:

всякий, кто укажет немецким властям скрывающихся евреев, партизан, важных большевистских работников, не явившихся на регистрацию коммунистов и прочих врагов народа, получит 10.000 рублей деньгами, продуктами или корову.

На моих похвальных грамотах слева был портрет Ленина, справа Сталина. Дед, который раньше никогда не интересовался книгами, теперь принялся отправлять их в печь целыми стопками. Мама сперва слабо противилась, потом махнула рукой. Уже пошли аресты за советский флаг, за валяющийся в доме портрет Сталина, за рассказанный анекдот.

Стала популярной поговорка: «Юдам капут, цыганам тоже, а вам, украинцы, позже». Бабка услышала ее на базаре, пришла, сказала, мрачно улыбаясь, деду. Дед помолчал, только моргал глазами: действительно, было похоже, что к тому идет. Потом бросился жечь книги.

На этот раз было холодно. Книгами хорошо натопили печь. Мать принесла совок, чистила поддувало, выгребала золу тупо и сосредоточенно. Я сказал:

– Ладно, когда-нибудь у нас опять будет много книг.

– Никогда, – сказала она. – Никогда не будет. Я уже не верю. Нет на свете ни доброты, ни мира, ни здравого смысла. Злобные идиоты правят миром. И книги всегда горят.

Я думаю: зачем ты у меня родился? Жить в таком мире...

Эту ее речь я запомнил на всю жизнь.

Золу вынесли и высыпали на грядки, для удобрения. Только хорошее шеститомное собрание сочинений дед пощадил. Он не знал, что делать с Пушкиным: с одной стороны поэт русский, то есть, москаль, с другой стороны – жил давно, не был против Германии и не был против большевиков. Так у нас из всех книг остался один Пушкин.

Заняв для постоя школу, немецкая военная часть несколько часов выбрасывала в окна парты, приборы, глобусы и библиотеку.

Из Куреневской районной библиотеки книги выбросили прямо на огород. Книги также валялись по улицам, растоптанные, как мусор.

На другой день я прихватил мешок и пошел к книгам. Отбирал самые сохранившиеся, у которых обложки были попрочнее. Приносил и сваливал в сарай, в дальний угол за поленницу. Я придумал и сказал деду вот что: «Дров у нас мало, а эти книги подсохнут, будем ими топить.»

Он задумался. Опять-таки, с одной стороны это были книги, но с другой стороны они не наши, и мы всегда можем показать, где их взяли – и взяли исключительно для топки. «Ладно, молодец, – сказал он. – Только Ленина и Сталина не приноси».

А на черта они мне сдались, Ленин и Сталин, мне, главное, романов побольше натаскать, да научной фантастики!

Керосин у нас кончился. Электрические лампочки безжизненно висели под потолком. Поэтому я нащепал лучинок, вставлял их в расщепленный конец палки, поджигал, и оказалось, что это не такое уж плохое дело, наши предки вон всю жизнь жили при лучине. Она себе горит, а ты читаешь, одной рукой изредка поправляешь, сбиваешь нагоревший уголек, потом зажигаешь следующую, и приятно пахнет сосновым дымком, и даже тепло идет.

Я устроился на печке, почти холодной, потому что бабка стала очень экономить дрова. Ко мне приходил кот Тит, мы грелись друг о друга, и я читал. Сколько я тогда прочел!..

Но прочитанные книжки дед аккуратно забирал на растопку, и надо отдать ему справедливость, всегда спрашивал: «Ты это уже прочитал? Ну-ну, порть себе глаза».

(Продолжение следует)

Напишите в комментариях, знаете ли вы, что такое "эмоциональное выгорание".

Вопросы по тексту.

Кто из членов семьи Толика "эмоционально выгорел" и переживает упадок духа?

Кто из членов семьи Толика выдаёт других людей на смерть за вознаграждение?

Есть ли в вашем окружении люди, лояльные идее "деньги не пахнут"?